【相続対策】障害のあるお子さんがいる方の遺言書|司法書士が解説

障害と一口にいっても、「身体障害」、「知的障害」、「精神障害」など、様々なものがあります。

こちらでは障害をもつお子さんを、家族でこれからも見ていこうと考えたときに、遺言書をおすすめしたい理由などを説明していきます。

次の内容にそって解説していきます。

- なぜ遺言書が必要なの?

- 遺産分割協議をしないための遺言書

- 実際の事例をみていきましょう!

- 注意すべき遺言書の内容

1.なぜ遺言書が必要なの?

障害をもつお子さんが家族にいる方は遺言書などを作っておくことをおすすめします。

相続のときに成年後見人をつけないようにするため

相続が発生すると、亡くなった人の財産は、遺産分割の話し合い「遺産分割協議」で、誰が受け取るのかを相続人全員で決めることになります。

しかし、<strong class=”marker_yellow”>相続人に判断能力がない人がいると、その人に成年後見人をつけないと話し合いができない</strong>のです。

成年後見人とは?

成年後見人は、判断能力がない本人のために法律行為をしたり、財産を管理したりする人です。成年後見人は家庭裁判所が選任をします。

もし専門家が成年後見人になると、毎月成年後見人になった専門家への報酬を支払う必要があります。

2.遺産分割協議をしないための遺言書

遺言書があると、遺言の内容にそって財産は取得されます。

よって、遺産分割協議が必要なくなるのです。遺産分割協議が不要になれば、成年後見人をつける必要はありません。

3.事例を通して見ていきましょう!

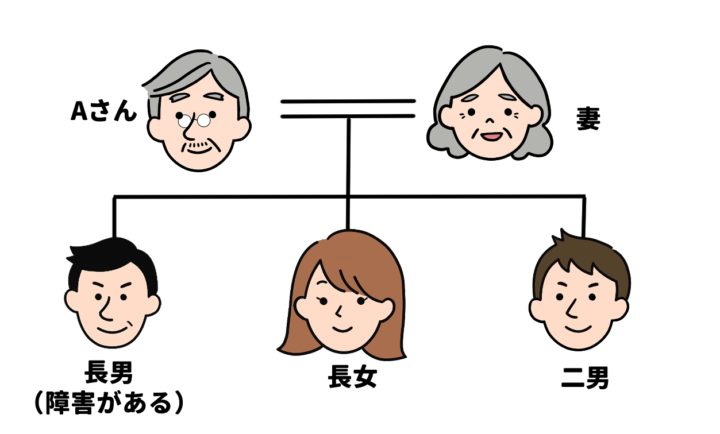

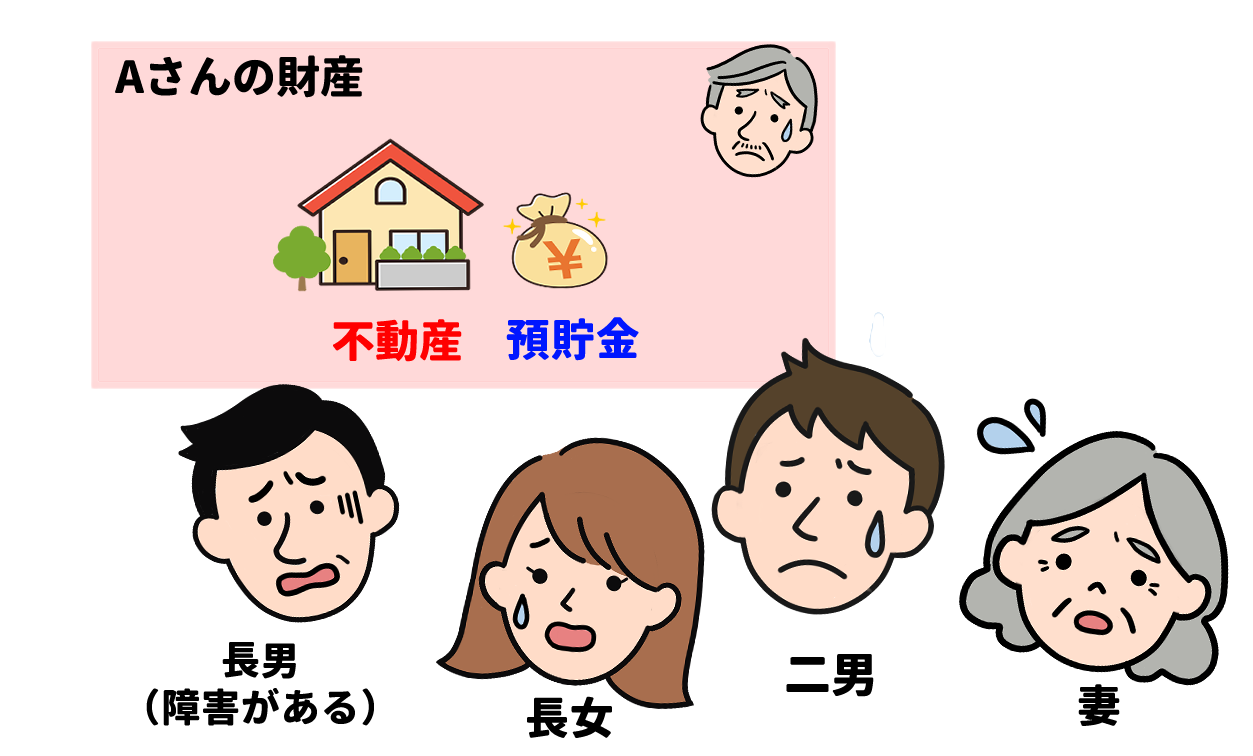

Aさん一家には障害をもつお子さんである長男がいます。

Aさんの家族構成は、奥さんと長男、長女、二男の5人家族です。長男は重度の自閉症である知的障害があります。

Aさん一家は、とても仲が良く、Aさんや奥さんが亡くなった後は、長女と二男で協力して、長男のサポートをしてもらいたいと考えていました。

その後Aさんが亡くなり、相続手続

Aさんが亡くなり、預貯金や不動産などの相続をする必要がでてきました。

遺言書がなかったので、相続人間でどのように分割するのかを決める遺産分割を行う必要があります。

長男に成年後見人を申し立てる必要

長男は知的障害があることから遺産分割の協議ができません。よって、長男のために成年後見を申し立て、専門家が成年後見人に就任しました。

そして、専門家への報酬を支払うこととなりました。

一度後見人が就くと、原則として長男が亡くなるまで後見人である専門家の費用が発生してしまうのです。

遺言書があれば、、、

Aさんが遺言書により財産の取得先を指定しておけば、遺産分割協議を行わなくても、財産を取得させることができます。

長男には後見人をつける必要がなくなるのです。

4.遺言書はどのような内容にするべき?

Aさんとしては、長男がずっと安心して暮らせるように財産を残したいと考えるかと思います。しかし、財産を長男に残しても、長男が財産を使えるわけではありません。

よって、財産を奥さん残して、長男の生活のために使ってもらう方法があります。

家族信託という方法もある

長男のために財産を残す方法は、様々な方法があります。その一つとして家族信託という方法があります。

家族信託を使った具体的な解決事例については、障害を抱えた子のための信託を用いた相続対策をご参照ください。

障害を抱えた子とその家族のための相続対策

以上のように、遺言書を残しておくことで後見人が就くことを避けることができることがあります。

後見人への報酬相場は月額1万円から3万円ほどと言われます。子供・家族のことを考え、ご自身に何かが起こる前に専門家に相談することがおすすめです。

なお、ご自身に何かがあった後に誰が障害を抱えた子の面倒を見るのか?という問題があります。これを親亡き後問題といいます。

親亡き後問題

障害を抱えている子を親が世話している場合に、親が先に亡くなった後、または親が面倒を見れなくなった後に、誰がその子の面倒を見るのでしょうか?

親亡き後の問題は、遺言書だけでなく、家族信託や任意後見など様々な方法でアプローチする必要があります。ご家庭の状況はご家庭ごとで異なります。解決策もご家庭ごとで異なるのです。

リーフ司法書士事務所は相続対策を専門としております。様々な方法でご家庭が抱えている問題にアプローチし、検討した上で、そのご家庭にとって一番適切な方法をご提案致します。親亡き後問題でお悩みの方は是非一度お問い合わせください。